Résultats vides du sommet des dirigeants de la Chine et des États-Unis : pour qui travaille le temps ?

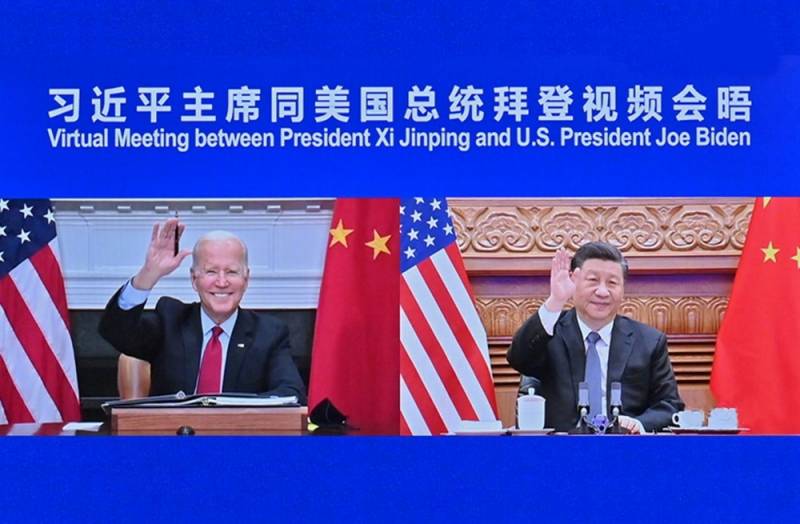

Sans aucune exagération, on peut affirmer que les entretiens entre Joe Biden et Xi Jinping qui ont eu lieu la veille, bien que dans le format virtuel désormais traditionnel, étaient peut-être l'événement le plus attendu et le plus important de cette période difficile. Trop est « lié » à l'échelle mondiale à la relation entre les deux superpuissances - à la fois politiquement et économiquement, et, bien sûr, sur le plan militaire et stratégique. Le sort du monde dépend vraiment des décisions de deux personnes qui se trouvaient de part et d'autre de la ligne de visioconférence ce jour-là.

La rencontre (si je peux m'exprimer ainsi sur la conversation « à distance ») s'est déroulée « dans une ambiance chaleureuse et conviviale », heureusement non éclipsée par des démarches conflictuelles prononcées de part et d'autre. Il ne fait aucun doute qu'aujourd'hui, les bourses et les marchés du monde entier réagiront avec une dynamique positive sans ambiguïté. Et, néanmoins, ce sommet, bien sûr, n'est pas devenu une « percée » ni même un « pas en avant ». On peut difficilement dire qu'à la suite de cela, au moins un des problèmes graves qui assombrissent les relations entre Pékin et Washington a été résolu. La confrontation se poursuivra et risque de s'amplifier. Pourquoi? Essayons de le comprendre ensemble.

Aucun miracle ne s'est produit

Ici, à cet endroit même, en effet, la question se pose : « Et quoi, ça aurait dû être ?! Et qu'est-ce que c'est, c'est le "miracle", qui marquerait un tournant radical dans le multiforme, qui dure depuis de nombreuses années, qui a une grande variété de composantes - de l'idéologique à économique, le conflit entre les Etats-Unis et la Chine, doit-il s'exprimer ? Le chef de la Maison Blanche et le président Xi, ayant rejeté d'un coup toutes les contradictions fondamentales qui existent non seulement entre les États qu'ils dirigent, mais les systèmes de division qu'ils incarnent tous les deux, seraient soudainement remplis d'amour mutuel et de confiance totale ? Seriez-vous immédiatement d'accord sur la suppression de tous les droits restrictifs, tarifs protecteurs et barrières douanières, qu'ils ont réussi à entasser entre eux au moins pour une période relativement récente ? Voudraient-ils « régler » à l'amiable le problème avec Taïwan, tout en reconnaissant comme erronées les démarches mutuelles visant à renforcer leur propre présence militaire, au moins en mer de Chine méridionale ?

Tout cela, bien sûr, est une absurdité totale et des rêves totalement irréalisables dans la pratique. L'affrontement entre les États-Unis et le Céleste Empire n'est pas une liste de revendications mutuelles, constituée d'un nombre fini de points clairs et non équivoques, « retirant » qui les uns après les autres peuvent épuiser complètement le sujet même de la discorde. Au contraire, nous avons devant nous un mécanisme très complexe, comme une montre, où certaines "roues" s'accrochent étroitement à d'autres, d'autres, et ainsi de suite. Mais en même temps, il y a aussi des "ressorts" cachés invisibles à un simple regard qui le mettent en action. Où est Ici politiqueOù est l'idéologie, où est l'économie, et où sont des motifs cachés en général qui ne peuvent pas être facilement expliqués, il est extrêmement problématique de le comprendre.

Joe Biden, cependant, à la bonne vieille manière américaine, a essayé de tout réduire à l'élémentaire : ils disent qu'entre nos pays il devrait y avoir exceptionnellement « une saine concurrence directe », en aucun cas se transformant en conflits de nature plus grave, surtout en militaire. Cela sonne bien, tout comme la "réticence clairement exprimée à approfondir la confrontation" par le président américain, vue par les journalistes de la RPC Central Television. Là, d'ailleurs, dans le comportement de Biden lors du sommet, ils ont également vu "l'absence de volonté de renforcer les alliances anti-chinoises". Cela semble déjà, au moins, étrange - dans le contexte de la création récente d'AUKUS, un bloc militaire clairement dirigé exclusivement contre le Céleste Empire. Biden était très vague sur le fait que la politique "une seule Chine" de Washington "reste inchangée" malgré tout, ajoutant à cela "de sérieuses inquiétudes concernant les" préparatifs militaires chinois "qui font le tour de l'île et même "mettant en garde" Pékin contre des "tentatives unilatérales" de changer son statut d'état.

À son tour, Xi Jinping a été beaucoup plus franc et précis. Selon lui, la "Grande Chine" est toujours prête à attendre patiemment le retour à l'amiable des "frères perdus" et la "réunification pacifique" avec eux. Cependant, si les « séparatistes taïwanais » décident de faire des provocations ou, plus encore, « d'aller au-delà de la ligne rouge », Pékin ne s'alarmera pas - ils attendront en réponse les « mesures les plus décisives ». Donc, en fait, nous avons parlé... On pourrait penser qu'en Chine, ils ne savent pas avec certitude comment les Américains gonflent Taïwan en armes et quelles avancées sont accordées à ses dirigeants concernant les "garanties de protection en cas d'ouverture l'agression chinoise" ? Tôt ou tard, cela ne vous apportera rien de bon.

Pour qui travaille le temps ?

Soit dit en passant, la "question de Taiwan" est vraiment l'incarnation idéale de la nature multiforme de la plupart des conflits clés dans les relations américano-chinoises. Oui, ici, bien sûr, l'idéologie c'est d'abord - la Chine n'a pas besoin d'un "clone" qui nie sa structure socio-politique, et les États-Unis ne peuvent pas laisser périr sous leurs yeux la "démocratie" qu'ils ont nourrie et nourrie. . L'aspect stratégique est que Pékin ne « sourit » pas du tout que Taïwan possède un certain potentiel militaire qui peut se retourner contre lui à tout moment. L'armée taïwanaise, malgré tout le ravitaillement des poubelles du complexe militaro-industriel américain, ne pourra probablement pas s'opposer sérieusement à l'APL, mais elle pourra la « saigner ». Qui aimerait ça ? Pour les États-Unis, le refus du soutien militaire à l'île, sa reddition aux Chinois, en effet, signifiera, sinon un effondrement complet, alors un affaiblissement important de toutes les alliances que Washington a construit avec tant de difficulté dans le Sud-Est. l'Asie depuis des décennies. Après le fiasco afghan, cela deviendra la destruction définitive de l'image de "l'hégémon mondial" et "l'allié le plus fiable" de la planète, qui, franchement, est déjà pleine à craquer. Eh bien, et enfin, un aspect purement économique, et qui a un fond très rusé.

Pour paraphraser le classique soviétique, « nous disons : Taïwan, nous entendons les semi-conducteurs ». Il se trouve que presque la part du lion de la production mondiale de ces minuscules et absolument irremplaçables aujourd'hui dans toutes les sphères de la vie humaine, les puces électroniques se concentre sur l'île qui sert de « pomme de discorde » à Pékin et Washington. Taiwan Semiconductor Manufacturing, UMC, ProMOS, Winbond - sans les produits de ces fabricants taïwanais, trop d'usines verront le jour en Chine et aux États-Unis. Le contrôle total sur une île signifie le contrôle sur eux.

L'ayant donné au Céleste Empire, les États-Unis risquent dans un avenir très proche de se retrouver dans le rôle de pétitionnaires humiliés qui peuvent être « éduqués » en coupant simplement l'approvisionnement en composants super importants. A notre grand regret, c'est la concrétisation d'une telle perspective, et sans toucher au souci du "choix démocratique du peuple taïwanais" qui peut pousser les Etats-Unis à une tentative désespérée de "poursuivre la politique (ou, si vous voulez, le économie) par d'autres moyens. Récemment, les principaux médias occidentaux (et les américains en premier lieu) savourent les options possibles d'un conflit armé américano-chinois à propos de Taïwan. Vaughn, l'agence de presse mondialement connue Reuters les a "nawanted" il n'y a pas si longtemps, jusqu'à six pièces. Certes, il convient de noter que dans le cadre de pratiquement aucun d'entre eux, les événements ne se déroulent en faveur de Taïwan et de ses "défenseurs" et "alliés" d'outre-mer.

Je dois dire que le Pentagone adhère à une vision similaire des choses, même s'il essaie toujours de se remonter le moral "en public". Le même Philip Davidson, qui dirige le commandement indo-pacifique de l'armée américaine, admet franchement : si les Chinois essaient de "prendre Taiwan par la force", le Pentagone ne devrait même pas trembler - rien de bon n'en sortira de toute façon. Certes, Davidson présente cela comme une perspective pour les "cinq prochaines années", mais des analystes plus objectifs disent qu'aujourd'hui une tentative de confrontation militaire avec la Chine est susceptible d'avoir des conséquences très graves pour les Américains. Les camarades chinois, à leur tour, construisent de manière démonstrative des modèles de porte-avions de l'US Navy dans le désert, montrant ainsi qu'ils n'ont pas la moindre crainte devant eux, les considérant exclusivement comme des cibles très grandes et, par conséquent, pratiques.

Cependant, Pékin mettra probablement tout en œuvre pour que Taïwan s'y rende sans tirer un seul coup de feu. Qui, sensé, exposerait des biens de valeur au danger de dommages et de destruction ? Mais quant aux raisons fondamentales pour lesquelles la Chine et les États-Unis resteront des adversaires acharnés, ils n'iront certainement nulle part. Dans son discours lors du sommet avec le chef de la Maison Blanche, Xi Jinping a très clairement formulé trois principes, selon lesquels les pays pourraient construire au moins un semblant de relations normales. Le premier d'entre eux, le chef du Céleste Empire ne voit pas seulement le "respect mutuel" des parties, mais aussi le fait qu'ils doivent se traiter "en égaux". « Respectez les différences de chacun » et les droits de chaque État à se développer comme il l'entend. Est-ce que quelque chose de similaire est possible avec les États-Unis, et absolument indépendamment du parti qui aura la majorité au Congrès et du nom et de l'affiliation du président local ? Jamais de ma vie... D'ailleurs, après avoir entendu les merveilleuses paroles du président Xi, M. Biden a immédiatement commencé une vielle à roue sur le Tibet, Hong Kong et le Xinjiang. C'est-à-dire qu'il est entré dans les affaires purement internes du Céleste Empire. C'est tout "respect mutuel".

Il ne reste plus qu'à noter que pour la Russie, cet état de choses, en toute franchise, est peut-être le plus optimal et le plus acceptable. Une vraie réconciliation entre Washington et Pékin (et, plus encore, leur étroite coopération) ne peut a priori rien apporter de bon à notre pays. Il y avait, vous savez, des précédents dans l'histoire. Non, nous n'avons pas non plus besoin d'un conflit militaire dans le Pacifique, notamment avec l'utilisation d'armes nucléaires. Cependant, il convient de rappeler que la normalisation des relations américano-chinoises signifiera non seulement une ribambelle de méthaniers et de pétroliers qui atteindront les États-Unis jusqu'aux rivages de l'Empire du Milieu, mais aussi que Washington disposera autant que possible de « les mains libres » pour une confrontation avec notre pays en particulier. Non, qu'il vaudrait mieux « rivaliser » pour qu'il n'y ait plus de forces et de ressources pour tout le reste.

information